化生青年科研团:科技创新路上的践行者

记者 何霞 张云芳 摄影 何帅文

【名片】促进学校事业又好又快发展,人才是核心,团队是关键。今年3月,学校高瞻远瞩,引进了以何卫民博士为首的博士工作团队,成员包括刘开建博士、吴超博士和戴世杰硕士。目前,该团队在化学与生物工程学院开展教学科研工作,主要从事有机合成方法学及其在天然产物和药物合成中的应用研究。此外,为带动学科专业发展,该团队还吸纳了李文艺博士和张星宇老师。

【故事】

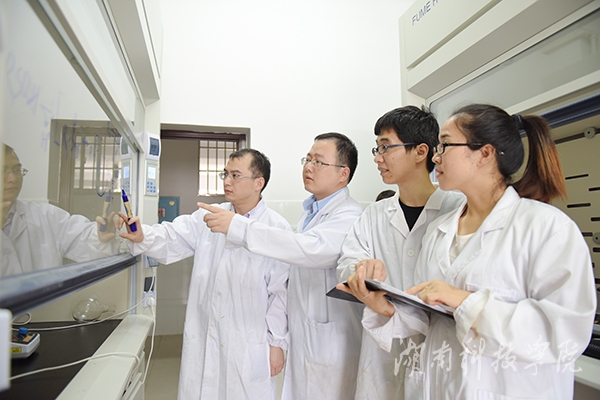

在化学与生物工程学院实验室,总能看到这样一群严谨、忙碌的工作者,他们专注于每一个化学反应中不易觉察的细微变化,逐一分析每一次实验数据,认对待每一个实验步骤........

白色实验服、密集数据单,随处可见的反应公式以及大大小小的仪器设备,这里便是包括何卫民博士在内的六人科研团队以及二十多名学生的“常驻地”。

何卫民博士,先后在美国麻省理工学院及加州大学圣巴巴拉学院进修, SCI期刊上发表论文21篇, ESI高被引论文2篇,论文被引累计607次;5年科研工作成果H因子达到10,国际权威学术期刊Synfact亮点报道2篇,国际有机化学权威网站 Organic Chemistry Portal报道6次。主持国家自然科学基金纵向科研项目等10项,主持省级大学生创新项目2项,省博士生科研创新项目1项,完成产业化项目1项,申请中国发明专利3项。如此“身价不菲”,为何选择来到了偏居湘南一隅的九州·体育!“这就是一种缘分。”何卫民博士说,去年他初次来到学校,就深深地被学校厚重的的历史文化和蓬勃的生命力吸引住了,而与校党委书记陈弘的一席谈话,让他看到了学校建设高水平应用型大学的希望,从而更加坚定了加入湘科院大家庭并为之奋斗、贡献力量的决心。

“在我看来,科研不仅仅是工作,更是一种爱好与追求。做任何事情都要有一股艰苦奋斗和不甘平庸的精气神。” 何卫民博士说,这是他对自己的要求,也是他对团队的期望。

而今在校园里,除了张京华教授办公室“永不熄灭的灯光”,在化学与生物工程学院实验室里,也同样看到了这样的灯光。“从早上工作到深夜,是常有的事情。整个暑假,他们都选择了‘泡’在实验室,他们对待工作总有使不完的劲儿,他们严谨的科学研究态度、积极进取的精神正影响和带动着学院一批老师、学生。”谈起这个团队的日常,化学与生物工程学院党总支副书记曾二青连连点赞。

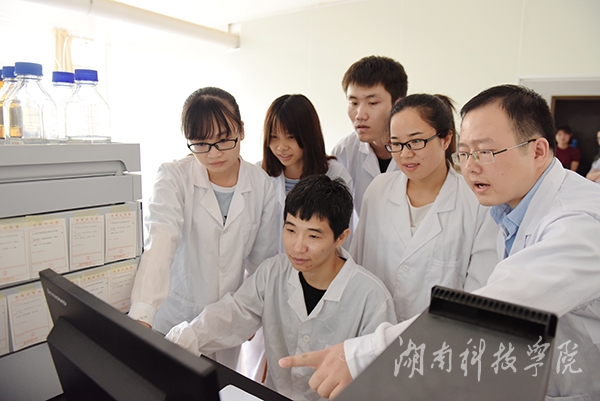

“每天都要在实验室待上10个小时,这似乎已经成为习惯了,在实验中总能收获惊喜,感受实验带来的乐趣。”团队中唯一的女将李文艺博士,每天都能在实验室里看到她的身影,专心实验之余与团队其他成员讨论最新研究进展,或是与学生讨论实验步骤,给学生提出一些建设性意见。来自化学1401班的刘婉洁同学也深受导师们的影响,她说,“实验室的老师和学生共同组成了一支有凝聚力、有战斗力的团队,在这样的氛围感召下,我们没有理由不努力。”

开展科研工作的同时,团队也不忘对学生的培养。科研团队积极吸纳优秀学生作为科研助理,让对科学研究有兴趣的学生参与到研究工作中,不仅开阔了学生的科学视野,培养了学生的科研技能,而且使学生把抽象的理论知识运用到学科的前沿研究中,进一步加深了专业知识的理解。在2016年湖南省化学实验技能竞赛中,科研团队中的李寒俏同学,唐玲同学分别取得了省级一等奖和二等奖。何卫民博士指导的大学生研究性学习和创新性实验计划更是获得省教育厅立项。

科学研究最需要什么?何卫民博士给学生提及最多的就是创新精神的自觉培养,他认为科学就是需要不断发现,要有怀疑精神和创新精神,而对真理的不懈追求是他认为的科学最根本的精神。对于创新,团队吴超博士这样形容, “就好比是做大衣,你有你的品牌特色,我有我的价值定位。” 科学研究可以“高大上”,但是科研成果必须“接地气”。吴超博士说,“科研归根结底还要为教学服务,要让科研从实验室里走出来,与生产相结合,我们现在正在努力探索低污染、低耗能、高洁净产品的路线和方法,更好地与服务地方对接,保护环境,造福社会。”

目前,科研团队在校企合作方面取得了系列进展。科研团队与多家上市医药公司初步达成了项目研发及订单班培养的合作意向。

团队自今年年初入校以来,现已发表英国皇家化学会高水平期刊Green Chemistry一篇(封面论文,DOI:10.1039/c6gc01196a),美国化学会The Journal of Organic Chemistry一篇(DOI:10.1021/acs.joc.6b01549)。其中Green Chemistry作为化学类二区TOP期刊,影响因子为8.5,这篇论文的发表实现了我校具有国际影响力的高水平学术论文“零”的突破,在湖南省同类院校中也是首屈一指。

硕果累累,奥秘何在?该院院长何福林教授表示,团队齐心协力合作是关键。他表示,团队的加入为学院教学科研注入了新鲜血液,他希望通过团队带动,真正将科研精神和科研力量感染到每一个师生。

编后语:一个80后组成的博士团队,远离了故土、远离了亲人,用态度和成绩为湘科院的发展贡献着力量,在他们身上我们看到的不仅仅是青春的活力,更多的则是一种催人奋进的精神境界。至此教师节来临之际,祝福他们教师节快乐!同时也祝愿他们在科技创新的道路上再次演绎新的“神话”。

团队成员简介:

何卫民,安徽安庆人,毕业于湖南大学,化学博士,副教授。博士期间先后在美国麻省理工学院(Richard R. Schrock Group)及加州大学圣巴巴拉学院(Liming Zhang Group)进修2年。2013 - 2015年在湖南大学化学化工学院工作,助理研究员。2016年1月到九州·体育工作。以第一作者及通讯作者在J. Am. Chem. Soc.,Green Chem.,J. Org. Chem.等国际SCI期刊上发表论文21篇,ESI高被引论文2篇,论文被引累计607次;5年科研工作成果H因子达到10,国际权威学术期刊Synfact亮点报道2篇,国际有机化学权威网站 Organic Chemistry Portal报道6次。主持国家自然科学基金纵向科研项目等10项,主持省级大学生创新项目2项,省博士生科研创新项目1项,完成产业化项目1项,申请中国发明专利3项。

刘开建,湖南常德人,湖南大学化学博士,副教授。现就职于九州·体育化学与生物工程学院实验实训教学部。近年来主持省科技厅项目1项,省教研教改项目1项,省大学生创新项目1项, 完成产业化项目1项,SCI等论文10余篇。现主要从事杂环化学及杂环药物合成方面的应用研究。

吴超,安徽淮北人,湖南大学化学博士,讲师。 主持省重点实验室基金1项,省教育厅基金1项,以第一作者在J. Org. Chem.,Synthesis等SCI期刊上发表论文7篇。现主要从事绿色有机化学及在药物合成方面的应用研究。

戴世杰,湖南澧县人,湖南师范大学有机化学硕士。 2016年6月到九州·体育化学与生物工程学院工作。现主要从事有机合成方面的工作。

此外,团队成员还有化生学院李文艺博士,张星宇老师。